21/03/2014 00:05 21/03/2014 00:05 |

|

| | | Post: 920 | Registrato il: 21/11/2007

| Città: ROMA | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Senior | | OFFLINE | |

|

Relazione Parlamentare

“Il procedimento giudiziario per la morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, assassinati a Mogadiscio il 20 marzo 1994, ha registrato con la deposizione del direttore del Sisde elementi nuovi, che potrebbero risultare determinanti ai fini dell’accertamento della verità, consistenti nel fatto che “fonti” ritenute attendibili dal servizio di sicurezza sono a conoscenza dell’identità dei mandanti del duplice assassinio; nella stessa deposizione ci si è avvalsi della facoltà di non rivelare l’identità della fonte per motivi di sicurezza; è venuta così a determinarsi una situazione per cui lo Stato attraverso il potere esecutivo conosce i presumibili assassini, ma rinuncia a perseguirli attraverso il potere giudiziario sottraendogliene la possibilità; siamo di fronte ad una lesione grave di diritti fondamentali rappresentati in primo luogo dalla necessità di rendere giustizia a chi ha perso la vita per garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e realizzare così concretamente il diritto alla libertà d’informazione». Così l’interrogazione parlamentare a risposta orale numero 3-01046, presentata il 10 giugno 2002 da Piero Ruzzante e Giuseppe Giulietti (seduta 155), indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Silvio, sollecitata il 19 marzo 2003, e a tutt’oggi che non ha ancora ottenuto una risposta governativa. Il generale Mario Mori a cui si fa riferimento - direttore del Sisde dall’ottobre 2001 al dicembre 2006 - già sotto processo per la trattativa Stato & mafia non vuota il sacco. Mario Mori è una vecchia conoscenza attualmente sotto processo penale per la trattativa intercorsa fra Stato e Cosa Nostra, che ha portato all’eliminazione dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sono transitate due legislature, ma la farsa di regime continua, pur di occultare il lucroso commercio in salsa tricolore, in cui banchetta l’immarcescibile gruppo di comando. Nel giugno del 1992, poco prima di essere disintegrato da un ordigno con la sua scorta di Polizia, il pentito Leonardo Messina - come ha confermato l’ex procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna - rivelò al giudice Borsellino che nella miniera di Pasquasia in Sicilia erano state occultate dallo Stato - con la complicità remunerata di Cosa Nostra - micidiali scorie radioattive. Niente di nuovo, prima petrolio, poi armi e rifiuti scottanti: il sistema di potere operante in Italia, grazie alla complicità dello Stato e dei vari governi tricolore, ha eliminato prima Enrico Mattei, poi Mauro De Mauro ed infine Pier Paolo Pasolini.

Ilaria e Miran

Taormina il depistatore - «I nostri servizi segreti avevano segnalato che la responsabilità per l’uccisione di Ilaria e Miran doveva essere ricondotta a gruppi di integralisti islamici» ripeteva Carlo Taormina, nella lunga e inedita intervista del 2005, quando sostenne che «Ilaria e Miran erano andati a passare una vacanza in Somalia… uccisi nel corso di una rapina da fondamentalisti islamici…». Oggi, ma già un lustro fa era evidente che Ilaria e Miran, vennero brutalmente assassinati. Il movente? Erano in procinto di rivelare, in diretta al Tg 3 nazionale, il coinvolgimento dello Stato italiano nel traffico illecito di rifiuti pericolosi e di armi. L’auto taroccata, i dubbi sulle perizie, gli indizi di depistaggio - orditi da Carlo Taormina - non sono i soli elementi a provarlo.

Ecomafie di Stati - «Lo stesso omicidio, avvenuto il 20 marzo 1994, di Ilaria Alpi, inviata nel paese somalo per conto della RAI all’epoca dell’operazione Restor Hope, per gli elementi acquisiti in Commissione, appare ricollegabile ai dati venuti in possesso della giornalista con riferimento al traffico di armi e rifiuti» attesta la Relazione stilata otto anni fa (trasmessa il 28 luglio 2004 alla Presidenza delle Camere (XIV legislatura, doc. XXIII, n. 9), dalla Commissione Bicamerale sul ciclo dei rifiuti, presieduta da Paolo Russo. Inoltre si legge: «… Sottoposte ad intercettazione le utenze di Scaglione (Ezio, ndr), gli inquirenti ricostruirono la rete che il medesimo aveva instaurato. In particolare, vennero in rilievo i numerosi contatti con Marocchino, i quali dopo poco tempo di ascolto… si concretizzarono in telefonate estremamente esplicite in cui quest’ultimo invitava Scaglione a spedire in tutta fretta, nelle more di operazioni più consistenti, due o tremila fusti da sistemare in qualche sito, contemporaneamente confortandolo sul fatto che erano in fase di avanzata autorizzazione le concessioni che il capo clan, egemone sulla zona, Ali Mahdi, stava accordando proprio per una discarica di tipo C per i materiali più pericolosi, in un’area che poi venne individuata nella zona di El Bahraf. Nelle conversazioni successive Marocchino e Scaglione concordavano sul fatto che la realizzazione della discarica dovesse essere giustificata con il paravento della costruzione di un inceneritore per rifiuti urbani; entrambi concordavano sulla necessità di ottenere, con sollecitudine, consistenti arrivi di rifiuti e sul fatto che una parte degli introiti doveva andare ad Ali Mahdi, che doveva rifarsi delle rilevanti spese sostenute nella guerra civile. Ulteriori elementi pervenuti all’attenzione della Commissione, in particolare dall’ing. Vittorio Brofferio, impegnato alla fine degli anni ’80 in Somalia nella realizzazione per conto della LOFEMON (Lodigiani-Federici-Montedil) della strada di collegamento fra Garoe e Bosaso, nel nord del paese africano, testimoniano l’interesse, di gruppi locali e soggetti stranieri, a sfruttare tali lavori per interrare containers». Infine:«I dati provenienti da organizzazioni anche non governative presenti sul territorio somalo, relativi, poi, ad un sensibile aumento di patologie verosimilmente connesse alla presenza di materiali tossici, inducono la Commissione a proseguire nell’esame delle vicende di tale paese africano, e di ogni altro paese in qualche modo versante in condizioni analoghe, attraverso l’acquisizione di utili elemento conoscitivi».

Gianni Lannes

21.3.12

sulatestagiannilannes.blogspot.it/2012/03/ilaria-e-miran-assassinati-dallo-st... |

|

21/03/2014 00:09 21/03/2014 00:09 |

|

| | | Post: 920 | Registrato il: 21/11/2007

| Città: ROMA | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Senior | | OFFLINE | |

|

Il segreto di stato sul delitto di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Ecco la verità indicibile

Il 20 marzo 1994 a Mogadiscio (Somalia), un commando somalo uccideva la giornalista inviata del Tg3 della Rai Ilaria Alpi e l'operatore tv Miran Hrovatin poco prima che mandassero in onda un servizio televisivo che a dir poco avrebbe ribaltato la prima Repubblica. Il 22 marzo 1994 la procura della Repubblica di Roma apriva un'inchiesta. Il 17 gennaio 1995, si insediava la Commissione bicamerale di inchiesta sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. La citata Commissione si occupò anche del «caso Alpi», tant' é vero che, nel corso di in un'audizione, veniva alla luce che la giornalista Ilaria Alpi era impegnata in un'inchiesta giornalistica su un traffico di armi, che coinvolgeva la flotta di pescherecci italosomala denominata «Shifco». La procura della Repubblica di Roma, in data 25 giugno 1996, ordinava una seconda perizia balistica, che contrastava radicalmente con la prima perizia e che induceva a concludere che il colpo d'arma da fuoco, che aveva ucciso Ilaria Alpi, fosse stato sparato a bruciapelo ad una distanza ravvicinata. Alla stessa conclusione arrivò anche la terza perizia (18 novembre 1997), che sostenne che si trattò di una vera e propria esecuzione. Tale Gianpiero Sebri, coinvolto in indagini sul traffico internazionale per lo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, nel dicembre del 2000, in un'intervista rilasciata al settimanale Famiglia Cristiana, affermava che l'allora direttore del Sismi, il generale Luca Rajola Pescarini, nella primavera del 1994, lo aveva informato che la questione dei due giornalisti Rai era stata «sistemata»; versione questa confermata nel 2002 davanti ai giudici della Corte di assise di Roma, titolare del processo d'appello bis al somalo Hassan. Nel corso dell'interrogatorio, il signor Sebri riferiva di due distinti incontri con il generale Rajola e con l'imprenditore Giancarlo Marocchino, nel corso dei quali si sarebbe discusso dell'interesse dei giornalisti per i traffici illeciti in Somalia. L'incontro più importante sarebbe avvenuto con Rajola e Marocchino (imprenditore con interessi in Somalia) nell'ottobre del 1993.

Audizione di Faduma Aidid (9 novembre 2000)

Il direttore del Sisde, generale Mario Mori, durante l'interrogatorio davanti alla Corte d'assise di appello di Roma, confermava l'esistenza di rapporti del servizio segreto civile nei quali si faceva riferimento all'organizzazione del duplice omicidio da parte di un gruppo di mandanti. Al generale Mori il collegio della Corte d'assise chiedeva se intendesse rivelare la fonte delle notizie, ma il generale Mori si rifiutava di rispondere, rifacendosi all'articolo 203 del codice di procedura penale, che consente al personale dipendente dei servizi di non rivelare i nomi dei propri informatori.

Matteo Renzi l’attuale presidente consiglio dei ministri pro tempore, di fronte a vicende gravissime quali quelle considerate, non ritiene di assumere iniziative immediate affinché la ricerca della verità non sia subordinata alle esigenze dei servizi segreti? In questi giorni convulsi più di prima imperversano sui mass media - anche fintamente critici - i soliti depistatori di professione: essi, ora chiedono a gran voce la desecretazione di un fantomatico dossier dei servizi sulla morte di Ilaria e Miran. In realtà, c'è un generale dell'Arma, che in sede processuale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le sue fonti coperte sono a conoscenza dell'identità dei mandanti del duplice omicidio. L'unica persona che avrebbe potuto sollevarlo dal segreto, ossia il presidente del consiglio dei ministri (un tessera P 2 numero 1816, condannato con sentenza passato in giudicato a 4 anni di reclusione e a due anni di interdizione dai pubblici uffici), però non ha fiatato, anzi non ha neanche risposto ad alcuni atti parlamentari in tal senso. A parte una manciata di deputati, tanto tempo fa, nessuno ha obiettato alcunché anche e soprattutto nel fronte che a parole reclama la verità. Ma quale?

In Italia il segreto di Stato - unitamente a quello militare - viene sovente utilizzato per coprire ogni genere di crimini e di illegalità. Allora: dall'Italia armi e rifiuti; e dalla Somalia disponibilità di territorio per occultare le scorie pericolose e bambini. Almeno è quello che emerge dal racconto di Faduma Aidid, amica e fonte informativa di Ilaria Alpi. La sua esplosiva audizione, però, è rimasta sepolta in un cassetto del Parlamento.

Audizione di Faduma Aidid (9 novembre 2000)

Il generale dei carabinieri Mario Mori è un pò come il prezzemolo, ma invece che nelle pietanze, lo si trova negli intrighi di Stato: trattativa Stato & Mafia, oppure l'omicidio su commissione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Audizione di Faduma Aidid (9 novembre 2000)

Gianni Lannes

19.3.14

sulatestagiannilannes.blogspot.it/2014/03/il-segreto-di-stato-sul-delitto...

|

26/05/2014 01:36 26/05/2014 01:36 |

|

| | | Post: 1.066 | Registrato il: 21/11/2007

| Città: ROMA | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Veteran | | OFFLINE | |

|

Caso Alpi, i servizi segreti indicarono subito la pista del traffico d’armi Roma - Traffico d’armi. L’indiziato numero uno della ragione della morte di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin – uccisi a Mogadiscio il 20 marzo del 1994 – fa capolino fin da subito, meno di due mesi dopo l’esecuzione dei due giornalisti. A mettere l’ipotesi nero su bianco è il Sisde, il servizio segreto interno. Che in un’informativa riservata del maggio 1994 suggerisce anche i nomi di quattro possibili mandanti. Tutti somali. Non solo. Le fonti del Sisde puntano subito il dito contro la cooperativa italo-somala Somalfish, sui cui pescherecci sarebbero transitate le armi. In quell’informativa – trasmessa pochi mesi dopo, tra gli altri, al ministero dell’Interno e alla Procura di Roma – si delinea subito il possibile filo d’Arianna che attraversa la vicenda Alpi-Hrovatin e la fitta coltre di misteri che da 20 anni la circonda. In particolare, il Sisde indica, sulla base di non meglio precisate «fonti fiduciarie», quattro somali come «probabili mandanti» dell’omicidio: il colonnello Mohamed Sheikh Osman (trafficante d’armi del clan Murasade), Said Omar Mugne (amministratore della Somalfish), Mohamed Ali Abukar e Mohmaed Samatar. Fatale, per i due reporter, sarebbe stato il viaggio al porto di Bossaso, dove sarebbero saliti a bordo della motonave «21 ottobre», vascello della Somalfish, e avrebbero documentato una partita d’armi marchiata CCCP. Ma non è tutto. Tra gli incartamenti desecretati c’è anche la nota del Sisde, sempre del 1994 e la cui esistenza è già emersa nel corso dei processi, in cui si indicavano come «mandanti o mediatori tra mandanti ed esecutori del duplice omicidio», il faccendiere Giancarlo Marocchino ed Ennio Sommavilla, un altro connazionale ben introdotto in Somalia. L’informativa, però, all’epoca viene girata al Sismi (e solo al Sismi), il servizio segreto esterno. Come si evince da un memorandum compilato dal Sisde nel 2002 per il Copaco, il Sismi di fatto stoppa i cugini smentendo la veridicità delle affermazioni.

E qui il filo rosso s’interrompe. Fino al novembre del 1997 quando, attraverso il Cesis, la nota viene finalmente inoltrata alla procura di Torre Annunziata, nell’ambito del processo penale «Cheque to Cheque». Poco prima, a fine ‘96, spunta un’ altra informativa, stavolta del Sismi, nella quale si sottolinea che, secondo ambienti dell’Olp, il mandante degli omicidi sarebbe stato il generale Aidid, signore della guerra somalo, utilizzatore finale del traffico d’armi, poi “stornato” in Yemen per i reduci afghani. Marocchino sarebbe stato implicato nel traffico, usando per lo scopo alcune navi della cooperazione Italia-Somalia. Nel memorandum del 2002 compilato dal Sisde si mettono diversi puntini sulle `i´: è una sorta di “piccolo manuale” del caso Alpi-Hrovatin. Innanzitutto ci si sofferma sul ruolo di Mugne, l’amministratore della Somalfish. Già uomo forte di Barre in Italia, dove studia e quindi prende casa, a Bologna, è di fatto il dominus che gestisce il traffico d’armi verso la Somalia attraverso i pescherecci della società. I servizi lo segnalano come parte attiva in un traffico di artiglieria leggera e kalashnikov verso il suo paese natale nel dicembre del 1994. Abbandonata la Somalia, Mugne si è poi trasferito in Yemen, dove avrebbe continuato (stando alle carte) ad esercitare la professione di trafficante, qui legato a doppio filo con Osama bin Laden.

Ascoltato dai magistrati che hanno indagato sul caso, ha sempre negato ogni coinvolgimento. Nel rapporto torna poi la figura di Marocchino, legato per via della moglie somala al presidente ad interim Ali Mahdi e primo ad essere intervenuto sul luogo dell’omicidio. Quel che se ne ricava è la figura di un avventuriero con le mani in pasta ovunque, in buoni rapporti con le diverse fazioni in guerra in Somalia e punto di riferimento per i contingenti militari dell’operazione Restore Hope dell’Onu. Tanto che nel 1993, recita il memorandum sulla base di informazioni del Sismi, «in un contesto di collaborazione internazionale, all’interno del compound di proprietà di Marocchino a Mogadiscio, sarebbe stato individuato un container carico di armi e munizioni». Se, però, il servizio di intelligence esterno smentisce un suo ruolo diretto nell’affaire Alpi-Hrovatin, non ne esclude uno «indiretto». Ovvero «la complicità da parte del capo della sicurezza di Marocchino agli esecutori del duplice omicidio, all’insaputa dello stesso Marocchino». Informativa che viene trasmessa agli organi inquirenti il 29 dicembre del 1994. Marocchino ha sempre negato ogni addebito e i processi che si sono svolti non lo hanno toccato ed anzi è stato parte offesa per calunnia. La famiglia: «Perchè non sono state seguite le piste giuste?» «L’impressione è che nella fase iniziale delle indagini si sarebbe potuto fare molto di più, c’erano delle piste da seguire: il traffico di armi, ma anche di rifiuti tossici. Non so perché non si sono seguite. È tutto ancora da fare». Così Domenico D’Amati, legale della famiglia di Ilaria Alpi, in un primo commento sui documenti desecretati. «Ne ho letto una parte finora – precisa l’avvocato – Ho fiducia che i nuovi magistrati della procura che se ne occupano diano il massimo impulso alle indagini».

23 maggio 2014

www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/05/23/ARY0hQO-traffico_indicarono_servi... |

18/02/2015 20:49 18/02/2015 20:49 |

|

| | | Post: 1.603 | Registrato il: 21/11/2007

| Città: ROMA | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Veteran | | OFFLINE | |

|

Ilaria Alpi - Superteste:“Mi hanno pagato per accusare Hassan, ma è innocente” (AGI) - "L'uomo in carcere accusato del suo omicidio è innocente. Io non ho visto chi ha sparato. Non ero lì. Mi hanno chiesto di indicare un uomo". E' quanto ha rivelato il supertestimone del processo che si è svolto a Roma per l'omicidio della giornalista del TG3 Ilaria Alpi e dell'operatore della RAI Miran Hrovatin. L'uomo, Ahmed Ali Rage, soprannominato Jelle, irreperibile per l'Italia, raggiunto dall'inviata di 'Chi l'ha visto?', ha raccontato che gli italiani avevano fretta di chiudere il caso e gli hanno promesso denaro in cambio di una sua testimonianza al processo: doveva accusare un somalo del duplice omicidio. Jelle indicò il giovane Omar Hashi Hassan al pm Ionta durante un interrogatorio, ma poi non si presentò a deporre al processo e fuggì all'estero. Per la sua testimonianza il giovane Hashi fu arrestato e condannato all'ergastolo. "L'intervista di 'Chi l'ha visto?' al supertestimone dell'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è un documento giornalistico eccezionale che riapre una volta per tutte il caso dell'esecuzione di Mogadiscio del 1994", dichiara il direttore di RAI 3, Andrea Vianello, che prosegue:"Le rivelazioni di Jelle confermano quello che da anni la famiglia Alpi e molti giornalisti tenacemente sostengono: e cioé che in carcere ci sarebbe un innocente usato come capro espiatorio e che gravissimi depistaggi avrebbero inquinato le inchieste. Spero davvero che lo scoop del programma di Federica Sciarelli serva a spingere gli inquirenti a riaprire definitivamente le indagini sull'assassinio dei due nostri colleghi che aspettano invano giustizia da così tanti anni".

16 febbraio 2015

it.notizie.yahoo.com/ilaria-alpi-superteste-mi-hanno-160926... |

14/06/2015 17:00 14/06/2015 17:00 |

|

| | | Post: 1.748 | Registrato il: 21/11/2007

| Città: ROMA | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Veteran | | OFFLINE | |

|

La scottante verità di Ilaria Alpi La docufiction «Ilaria Alpi – L’ultimo viaggio» (http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-77f45782-2361-40cd-a00a-1ede256a8794.html) getta luce, soprattutto grazie a prove scoperte dal giornalista Luigi Grimaldi, sull’omicidio della giornalista e del suo operatore Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio. Furono assassinati, in un agguato organizzato dalla CIA con l’aiuto di Gladio e dei servizi segreti italiani, perché avevano scoperto un traffico di armi gestito dalla CIA attraverso la flotta della società Schifco, donata dalla Cooperazione italiana alla Somalia ufficialmente per la pesca. In realtà, agli inizi degli anni Novanta, le navi della Shifco erano usate, insieme a navi della Lettonia, per trasportare armi USA e rifiuti tossici anche radioattivi in Somalia e per rifornire di armi la Croazia in guerra contro la Jugoslavia. Anche se nella docufiction non se ne parla, risulta che una nave della Shifco, la 21 Oktoobar II (poi sotto bandiera panamense col nome di Urgull), si trovava il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno, dove era in corso un’operazione segreta di trasbordo di armi statunitensi rientrate a Camp Darby dopo la guerra all’Iraq, e dove si consumò la tragedia della Moby Prince in cui morirono 140 persone. Sul caso Alpi, dopo otto processi (con la condanna di un somalo ritenuto innocente dagli stessi genitori di Ilaria) e quattro commissioni parlamentari, sta venendo alla luce la verità, ossia ciò che Ilaria aveva scoperto e appuntato sui taccuini, fatti sparire dai servizi segreti. Una verità di scottante, drammatica attualità. L’operazione «Restore Hope», lanciata nel dicembre 1992 in Somalia (paese di grande importanza geostrategica) dal presidente Bush, con l’assenso del neo-presidente Clinton, è stata la prima missione di «ingerenza umanitaria». Con la stessa motivazione, ossia che occorre intervenire militarmente quando è in pericolo la sopravvivenza di un popolo, sono state lanciate le successive guerre USA/NATO contro la Jugoslavia, l’Afghanistan, l’Iraq, la Libia, la Siria e altre operazioni come quelle in corso nello Yemen e in Ucraina. Preparate e accompagnate, sotto la veste «umanitaria», da attività segrete. Un'inchiesta del New York Times del 24 marzo 2013 (http://www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-rebels-expands-with-cia-aid.html?_r=2) ha confermato l’esistenza di una rete internazionale della CIA, che con aerei qatariani, giordani e sauditi fornisce ai «ribelli» in Siria, attraverso la Turchia, armi provenienti anche dalla Croazia, che restituisce così alla CIA il «favore» ricevuto negli anni Novanta. Quando il 29 maggio scorso il quotidiano turco Cumhuriyet ha pubblicato un video che mostra il transito di tali armi attraverso la Turchia, il presidente Erdogan ha dichiarato che il direttore del giornale pagherà «un prezzo pesante». Ventun anni fa Ilaria Alpi pagò con la vita il tentativo di dimostrare che la realtà della guerra non è solo quella che viene fatta apparire ai nostri occhi. Da allora la guerra è divenuta sempre più «coperta». Lo conferma un servizio del New York Times del 7 giugno 2015 sul «Team 6» (http://www.nytimes.com/2015/06/07/world/asia/the-secret-history-of-seal-team-6.html), unità supersegreta del Comando USA per le operazioni speciali, incaricata delle «uccisioni silenziose». I suoi specialisti «hanno tramato azioni mortali da basi segrete sui calanchi della Somalia, e in Afghanistan si sono impegnati in combattimenti così ravvicinati da ritornare imbevuti di sangue non loro», uccidendo anche con «primitivi tomahawk». Usando «stazioni di spionaggio in tutto il mondo», camuffandosi da «impiegati civili di compagnie o funzionari di ambasciate», seguono coloro che «gli Stati uniti vogliono uccidere o catturare». Il «Team 6» è divenuta «una macchina globale di caccia all’uomo». I killer di Ilaria Alpi sono oggi ancora più potenti. Ma la verità è dura da uccidere.

Manlio Dinucci

8 giugno 2015

ilmanifesto.info/la-scottante-verita-di-ilaria-alpi/ [Modificato da wheaton80 14/06/2015 17:02] |

05/06/2016 16:03 05/06/2016 16:03 |

|

| | | Post: 2.260 | Registrato il: 21/11/2007

| Città: ROMA | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Veteran | | OFFLINE | |

|

"Un traffico d’armi per conto della CIA": L’ultima verità su Ilaria e Miran Nessuna rapina o tentativo di sequestro. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono caduti in un'imboscata. Un agguato studiato nei dettagli per mettere a tacere due giornalisti diventati troppo pericolosi. Grazie ad una soffiata della parte dei Servizi italiani rimasta legata al signore della guerra Mohammed Farah Aidid, il TG3 della RAI avrebbe raccolto sufficienti indizi per smascherare un traffico d'armi clandestino portato avanti da due noti broker internazionali: il siriano Monzer al-Kassar e il polacco Jerzy Dembrowski. Il tutto in un territorio controllato dall'altro signore della guerra somalo, Mohammed Ali Mahdi, su cui avevano puntato gli USA. Un traffico svolto per conto della CIA e gestito dalla flotta della società Schifco, donata dalla Cooperazione italiana alla Somalia per incrementare l'industria peschiera nell'Oceano Indiano del Corno d'Africa. Non è facile rievocare l'assassinio di Ilaria e Miran. Soprattutto dopo 21 anni da quella tragica esecuzione, avvenuta il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio. E' stata esplorata in otto processi, indagata da quattro Commissioni Parlamentari e conclusa, almeno da un punto di vista giudiziario, con una condanna a 26 anni nei confronti di un cittadino somalo, Hashi Omar Assan, che molti credono innocente. Con una docu-fiction elaborata in oltre un anno di indagini che andrà in onda sabato prossimo su RAI 3 alle 21,30, gli sceneggiatori Claudio Canepari e Massimo Fiocchi, per una produzione Magnolia, sono riusciti a ripercorrere gli ultimi mesi di lavoro e di vita di Ilaria Alpi. Con il titolo "Ilaria Alpi - L'ultimo viaggio ", realizzato anche da Mariano Cirino e Gabriele Gravagna e raccontato dall'inviata Lisa Iotti, il video si snoda in un racconto chiaro, dal ritmo battente, con immagini del tutto inedite sui 200 giorni trascorsi in Somalia dalla giornalista del TG3. Grazie alle riprese conservate dall'operatore RAI Alberto Calvi, che ha sempre seguito con Ilaria l'operazione Restore Hope, rinunciando all'ultima, fatale missione, si scopre il lavoro costante della collega. Solo la lettura degli atti desecretati, assieme alle testimonianze dello stesso Calvi, di Franco Oliva, l'ex funzionario della Farnesina spedito in Somalia per mettere ordine nell'attività della Cooperazione e vittima a sua volta di un attentato a cui è scampato per miracolo, il lavoro di Ilaria e Miran prende corpo e forma.

Le rivelazioni di un ex appartenente alla "Gladio", rete clandestina anticomunista, riempiono infine quei vuoti che né la magistratura né la Commissione di indagine erano riuscite a colmare, aprendo la strada all'agguato per rapina o sequestro. Con uno scoop finale, grazie al contributo del giornalista Luigi Grimaldi. Quello che fa intuire il movente di un duplice omicidio. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin si erano avvicinati troppo ad un traffico che doveva restare segreto: riguardava anche la spedizione in Somalia di una partita di 5.000 fucili d'assalto e 5.000 pistole da parte degli USA. Ufficialmente. Ma in realtà, attraverso una triangolazione che aggirava l'embargo decretato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel 2002, una partita destinata alla neonata federazione croata-bosniaca durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Due differenti carichi, trasferiti da navi della Lettonia a navi della Shifco sempre al largo della Somalia, sono segnalati in due rapporti delle Nazioni Unite del 2002 e del 2003. Il primo avviene il 14 giugno del 1992; il secondo nel marzo del 1994: è identico a quello registrato a bordo della "21 Oktoobar", l'ammiraglia della flotta Schifco, la cui rotta è tracciata dai Lloyds fino al porto iraniano di Bandar Abbas. Di qui, avrebbe preso il largo verso la Croazia a bordo di un'altra nave. Ilaria a Miran moriranno pochi giorni dopo. La "Farax Oomar", l'altra nave della Schifco, con a bordo 2 italiani e ormeggiata a Bosaso su cui indagava la giornalista Rai, era ostaggio del clan di Ali Mahdi. Serviva come garanzia del pagamento della tangente per il traffico d'armi USA-Italia destinato a Zagabria. Ilaria Alpi ignorava tutto questo. Ma aveva dei sospetti. Cercò di chiarirli nella sua ultima intervista al sultano di Bosaso: gli chiese se la "Farax Oomar" ormeggiata in porto era sotto sequestro. Una domanda fatale. Nella docu-fiction basta osservare la reazione del capo tribù. Ilaria e Miran verranno attirati in una trappola con una telefonata di cui si ignora l'autore. Lasciano il loro albergo e si avventurano nella parte sud di Mogadiscio per raggiungere l'hotel Amana. Fanno qualcosa che non avrebbero mai fatto se non davanti a qualcosa di eccezionale. Dopo un agguato verranno freddati entrambi con un colpo alla nuca. Una vera esecuzione. Per mettere fine a quella curiosità e al riparo un segreto imbarazzante.

Daniele Mastrogiacomo

10 aprile 2015

www.repubblica.it/esteri/2015/04/10/news/indagavano_su_un_traffico_d_armi_per_conto_della_cia_l_ultima_verita_su_ilaria_e_miran-11... [Modificato da wheaton80 05/06/2016 16:03] |

20/03/2019 12:49 20/03/2019 12:49 |

|

| | | Post: 3.541 | Registrato il: 21/11/2007

| Città: ROMA | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Master | | OFFLINE | |

|

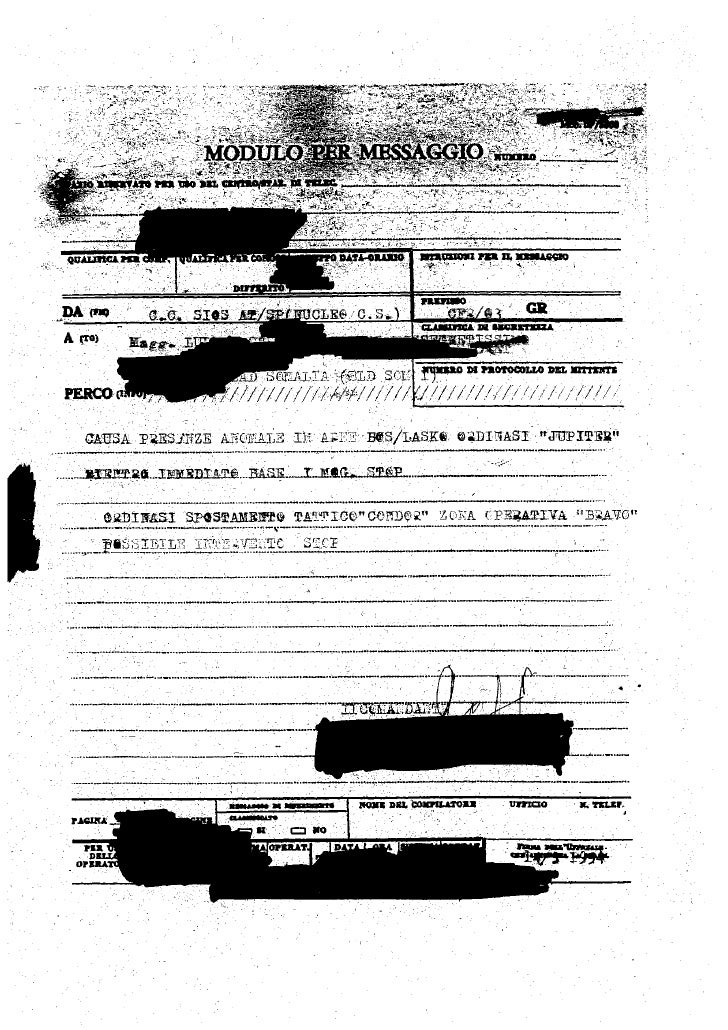

L’ultimo viaggio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in Somalia e quell’ombra di Gladio Un anno d’inchiesta “vecchio stile”, cercando conferme, incrociando fonti, analizzando migliaia di documenti. Un archivio di Gladio che si apre, con nuove esplosive piste su alcuni misteri d’Italia, ad iniziare dall’omicidio Alpi-Hrovatin. Il Fatto Quotidiano ricostruisce oggi in esclusiva la presenza a Bosaso, in Somalia, di alcuni reparti “informali” della nostra Intelligence il 14 marzo del 1994, quando Ilaria Alpi e Miran Hrovatin stavano preparando l’ultima loro inchiesta. Un messaggio inedito partito dal comando carabinieri presso il SIOS della Marina militare di La Spezia definiva i due giornalisti “presenze anomale”, ordinando un “possibile intervento”.

Ilaria Alpi, l’ombra di Gladio

Ilaria Alpi, l’ombra di Gladio

Sono le tre del pomeriggio a Bosaso, porto strategico del nord della Somalia. E’ un martedì di un mese di marzo che rimarrà scolpito nella storia italiana. E’ il 1994, anno indimenticabile. Il nostro esercito a Mogadiscio stava preparando la smobilitazione, lasciando al proprio destino il Paese che aveva dominato per anni. Prima come colonia, poi come protettorato, quindi come zona di influenza silenziosa, infine con l’Operazione Ibis, inserita nel più ampio intervento ONU “Restore Hope“, riportare la speranza. Mancavano pochi giorni alla fine di una guerra mascherata dall’etichetta dell’intervento umanitario, che per due anni ha accompagnato il periodo più oscuro del nostro Paese, stretto tra le stragi e le trattative sotterranee con il potere mafioso, con l’apparato politico ed economico messo sotto scacco dalle inchieste e dagli arresti. Solo quattro mesi prima di quel marzo del 1994, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro aveva parlato di “un gioco al massacro”. Stragi, massacri, esecuzioni. Parole che hanno segnato gli anni oscuri della Repubblica, in un momento dove riappare l’ombra delle strutture riservate dei servizi, derivate, secondo alcuni documenti inediti, direttamente da Gladio. Alle tre del pomeriggio del 15 marzo Ilaria e Miran erano seduti in un albergo non distante dal porto, registrando una delle ultime interviste della loro vita, al Sultano di Bosaso.

“Perché questo è un caso particolare”, aveva annotato la giovane reporter del Tg3 su uno dei pochi block notes arrivati in Italia dopo la sua morte a Mogadiscio. Nei pochi minuti rimasti di quella intervista Ilaria parla di navi, chiede di un battello rapito, incalza il sultano cercando di capire i legami tra i traffici somali e l’Italia. Che stava accadendo in quel luogo, sperduto ma strategico? E’ la domanda chiave che potrebbe spiegare l’agguato mortale del 20 marzo 1994, quando i due giornalisti furono uccisi nelle strade di Mogadiscio. Diciotto anni dopo, forse il muro impenetrabile che ha impedito di capire cosa rappresentava la Somalia per l’Italia nel 1994 inizia a mostrare qualche piccola breccia. Un documento inedito racconta una storia parallela, una trama che potrebbe incrociarsi con quel viaggio a Bosaso di Ilaria e Miran. E’ un messaggio dattiloscritto su un modulo militare, partito il 14 marzo del 1994 dal comando carabinieri del SIOS di La Spezia, il servizio segreto della Marina militare sciolto nel 1997 e confluito prima nel SISMI e poi nell’AISE. Una comunicazione diretta a un maggiore in servizio a Balad, sei giorni prima dell’ammaina bandiera e dell’evacuazione delle nostre truppe:“Causa presenze anomale in zona Bos/Lasko (Bosaso Las Korey, nda) ordinasi Jupiter rientro immediato base I Mog”.

Presenze anomale, a Bosaso. Quel 14 marzo Ilaria Alpi e Miran Hrovatin erano appena arrivati nella città al Nord della Somalia, zona dove i due giornalisti non potevano passare inosservati. E’ di loro che si sta parlando? Con ogni probabilità sì, è difficile formulare altre ipotesi. “Ordinasi spostamento tattico Condor zona operativa Bravo possibile intervento”, prosegue il messaggio. Che stava accadendo in quella città il giorno dell’arrivo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin? Chi è Jupiter? E chi è Condor? E poi, perché l’Intelligence italiana ha sempre assicurato di non avere nulla a che fare con la città di Bosaso? Il Generale Carmine Fiore è stato l’ultimo alto ufficiale a guidare l’operazione Ibis in Somalia. Era lui al comando in quei giorni, quando i nostri reparti si preparavano a ritornare in Italia. Osserva a lungo il documento partito dal SIOS. Legge e rilegge quegli ordini, intuendo chi potesse essere quel maggiore che riceve il messaggio, il cui nome è parzialmente coperto da un omissis. “Non ho mai visto questo ordine, nessuno me ne ha mai parlato”, spiega. E aggiunge:“Se questo documento è vero vuol dire che esisteva una struttura occulta, non nota al comando del contingente”.

Un gruppo particolare, in grado di svolgere operazioni coperte. I tanti militari e agenti del SISMI interpellati per capire meglio il senso del messaggio partito da La Spezia non hanno contestato l’autenticità. Qualcuno, chiedendo l’anonimato, si è chiuso dietro l’obbligo del segreto al solo sentir parlare di Somalia. Per tutti appariva chiaro un dato di contesto: quel linguaggio, quel tipo di comunicazione e le strutture coinvolte hanno un marchio di fabbrica ben noto, Gladio, o meglio SB, cioè Stay Behind, come ufficialmente veniva chiamata. Un’organizzazione che nel 1994 in teoria non esisteva più, ma che per un ex agente della Struttura SB (che chiede l’anonimato per ragioni di incolumità personale) ha continuato a operare, cambiando semplicemente nome. Una storia che non sorprende Felice Casson, oggi senatore del PD, che da magistrato ha condotto due importanti indagini sul traffico internazionale di armi e su Gladio:“Ricordo che a cavallo di quelle due inchieste mi venne a trovare Ilaria Alpi, voleva più informazioni”, racconta. “Le avevo promesso che ci saremmo rivisti. Avevo conservato il suo biglietto”. Per l’ex magistrato il messaggio sulle “presenze anomale” è sicuramente un documento importante:“Non posso affermare o escludere l’autenticità, servirebbe una perizia, ma posso dire che è compatibile con la struttura Gladio”.

La Somalia di Jupiter

La Somalia di Jupiter

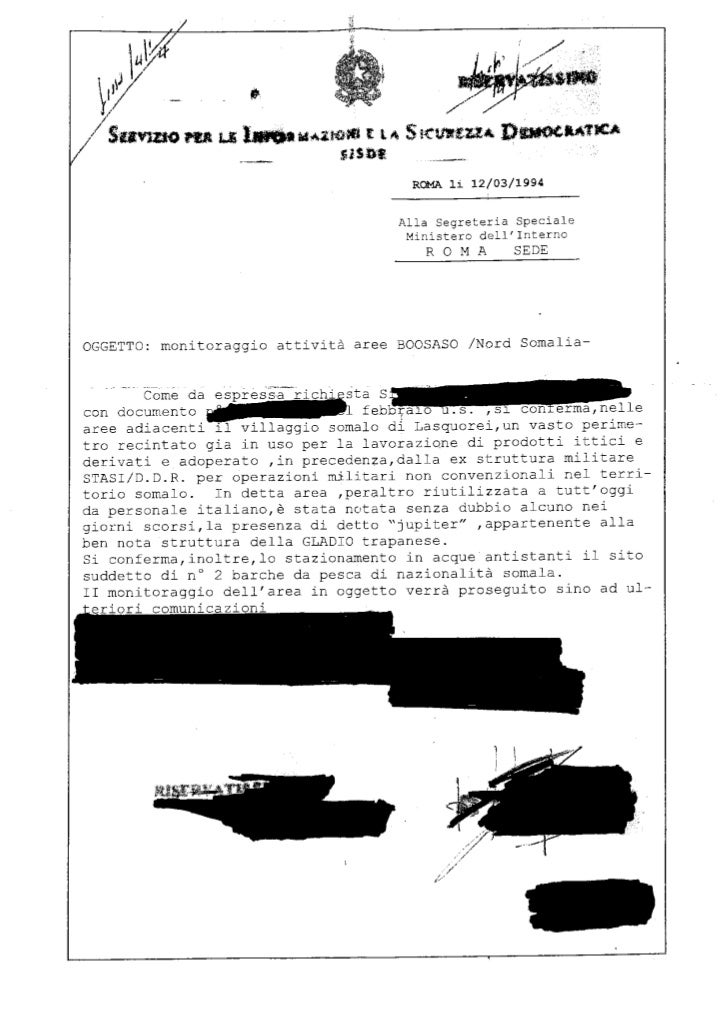

C’è un riscontro immediato e importante del messaggio partito dal comando carabinieri del SIOS di La Spezia. Jupiter è l’alias di un italiano, un civile, Giuseppe Cammisa. Era il braccio destro di Francesco Cardella, il guru della comunità Saman, morto lo scorso 7 agosto a Managua, dove si era rifugiato da diversi anni per sfuggire alla giustizia italiana. Cammisa era sicuramente in quella zona, come dimostrano alcuni documenti ritrovati nell’archivio milanese di Saman. C’è una fotocopia del suo passaporto, con il visto per Gibuti; c’è la prenotazione del viaggio aereo, con partenza da Milano il 5 marzo 1994; e c’è un documento molto importante, la lettera di accreditamento per il viaggio fino a Bosaso con un aereo Unosom, il comando ONU della missione Ibis/Restore Hope. Un volo fondamentale per la ricostruzione degli ultimi giorni del viaggio dei due reporter della RAI: quell’aereo, partito da Gibuti il 16 marzo, è lo stesso che avrebbe dovuto riportare a Mogadiscio Ilaria e Miran. I due giornalisti persero quell’opportunità, forse perché, secondo fonti della nostra stessa Intelligence presente in Somalia, minacciati e trattenuti per il tempo sufficiente a far perdere loro il volo. Un altro dato sicuro è il soprannome di Cammisa, il nomignolo che ancora oggi usa: Jupiter, Giove. Anche il servizio interno, il SISDE, si era occupato della strana missione di Jupiter nella zona di Bosaso.

Un appunto datato 12 marzo 1994, diretto alla “segreteria speciale” del Ministero dell’Interno, descrive nei dettagli quanto stava avvenendo nei giorni che precedono l’arrivo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin:“Come da espressa richiesta, si conferma nelle aree adiacenti il villaggio somalo di Las Quorey, un vasto perimetro recintato già in uso per la lavorazione di prodotti ittici e derivati e adoperato in precedenza dalla Stasi/DDR (il servizio segreto dell’allora Germania orientale, ndr) per operazioni militari non convenzionali nel territorio somalo. In detta area peraltro riutilizzata tutt’oggi da personale italiano è stata notata senza dubbio alcuno nei giorni scorsi la presenza di detto ‘Jupiter’ appartenente alla ben nota struttura della Gladio trapanese”. Jupiter, dunque, era noto come membro di Gladio anche per il SISDE, che, andando oltre i compiti istituzionali, monitorava quanto stava avvenendo in quei giorni attorno alla città di Bosaso. Secondo la versione ufficiale di Saman, quella missione di Cammisa e del medico somalo Omar Herzi (che in quel periodo collaborava all’organizzazione di Cardella) serviva a creare un ospedale a Las Korey (nome di un villaggio a cento chilometri da Bosaso, richiamato nel messaggio del 14 marzo). Così lo ricorda Francesco Cardella, intervistato via e-mail pochi giorni prima della sua morte a Managua:“L’idea di base, discussa con il giornalista e profondo conoscitore della Somalia (nonché caro amico mio) Pietro Petrucci, era di produrre una missione umanitaria nella zona dell’ex Somalia britannica. Con questo scopo andammo a Las Korey io, lo stesso Petrucci e il dottor Hersi”. Un primo viaggio realizzato alla fine del 1993. Prosegue il racconto:“Mandai Cammisa e Hersi prima a Dubai, dove avrebbero acquistato un fuoristrada ed altre attrezzature necessarie ad un primo intervento e dove avrebbero ricevuto medicinali inviati da Milano e da lì, via Gibuti, nella zona di Las Korey”.

Dunque la presenza di Cammisa, alias Jupiter, a Bosaso quella settimana prima dell’agguato di Mogadiscio è confermata da più fonti. C’è di più. Uno degli attuali dirigenti di Saman, Gianni Di Malta, ricorda con precisione un episodio molto importante:“Quando Cammisa tornò dalla Somalia mi raccontò di aver incontrato Ilaria Alpi, in un albergo di Bosaso”. Parole che oggi Jupiter smentisce, assicurando di non aver mai incontrato la giornalista rimasta uccisa a Mogadiscio diciotto anni fa. Per poi aggiungere:“E poi, non so neanche cosa sia questa Gladio”. Giuseppe Cammisa è uno dei pochi che oggi potrebbe spiegare quello che stava avvenendo a Bosaso in quei giorni, visto che quasi tutti i protagonisti di quella missione di Saman sono morti. Tutti meno uno, l’ex giornalista Pietro Petrucci, esperto fin dagli anni ’80 di questioni somale, che, secondo Francesco Cardella, fu uno degli ideatori del presunto progetto sanitario di Saman. Oggi vive in Francia, dopo aver lavorato per anni come esperto della Commissione Europea. Di quella vicenda, però, non vuole parlare. Ha evitato di citare il progetto Saman anche davanti a due commissioni parlamentari d’inchiesta, quella sulla cooperazione della fine degli anni ’90 e quella diretta da Carlo Taormina sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Per ben due volte confermò la sua presenza a Bosaso alla fine del 1993, senza però raccontare nulla, neanche un cenno, del progetto Saman. Nulla disse, poi, del viaggio di Cammisa/Jupiter e di Herzi, suo amico, nel marzo del 1994. Lo stesso SISMI, in una nota del 10 novembre 1997, firmata dall’allora direttore del servizio Gianfranco Battelli, non credeva alla versione ufficiale della missione umanitaria di Saman:“Nulla, invece, è noto circa il suo impegno nella costruzione di un ospedale o di altra struttura a Bosaso”. Un progetto sanitario avviato mentre era in corso un intervento massiccio del nostro esercito, sconosciuto alla nostra Intelligence: qualcosa decisamente non torna. Una cosa è in ogni caso sicura: troppi omissis impediscono ancora oggi di ricostruire la verità sull’agguato del 20 marzo 1994, quando un commando uccise Ilaria e Miran, appena tornati da Bosaso.

Quello strano centro Scorpione a Trapani

Quello strano centro Scorpione a Trapani

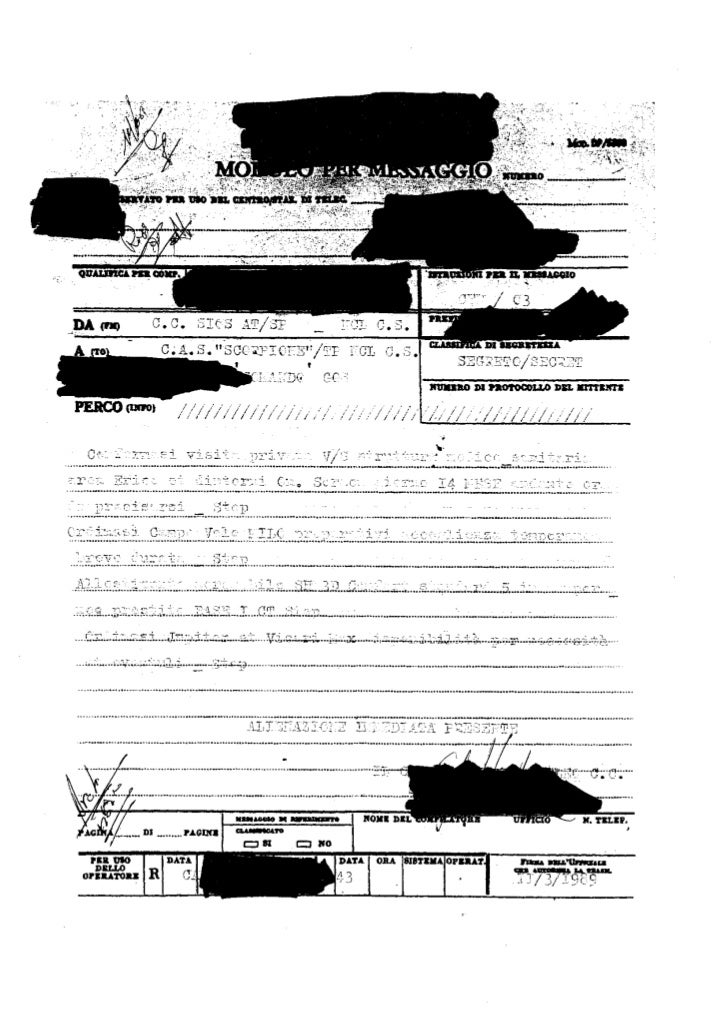

C’è un secondo messaggio del SIOS di La Spezia che cita Jupiter. E’ datato marzo 1989, diretto questa volta ad una struttura di Gladio, il CAS Scorpione di Trapani. Annuncia la visita di un onorevole (il nome non è chiaramente leggibile sulla copia consultata) e chiede la disponibilità di Jupiter e di Vicari, ovvero il nome in codice di Vincenzo Li Causi, l’agente del SISMI che all’epoca dirigeva il centro Scorpione. E’ un passaggio importante, visto che quella base di Gladio utilizzava il campo volo di Trapani Milo, pista dismessa distante appena quattro chilometri dalla comunità Saman, dove Cammisa lavorava come uomo di fiducia di Francesco Cardella; la stessa pista dove di nascosto il giornalista e sociologo Mauro Rostagno, nell’estate del 1988 (una paio di mesi prima di essere assassinato), aveva filmato il caricamento di casse di armi dirette in Somalia su un aereo militare. Vincenzo Li Causi non era un agente qualsiasi. Maresciallo dell’esercito, era stato addestrato per anni per compiere missioni difficili e riservate, dalla liberazione di Dozier fino a operazioni sotto copertura in Perù. Secondo alcune fonti aveva conosciuto Ilaria Alpi durante un corso di lingua araba in una scuola di Tunisi. Un nome che riporta di nuovo alla Somalia, terra dove Li Causi verrà ucciso il 12 novembre 1993, quattro mesi prima dell’agguato di Mogadiscio, durante una missione a Balad. Ancora oggi su quella morte rimangono molti dubbi non risolti: un unico colpo lo raggiunse sotto il giubbotto antiproiettile, mentre rientrava verso la base degli incursori. Secondo l’ex appartenente a Stay Behind, Vincenzo Li Causi sarebbe stata la fonte di Ilaria Alpi, che ben sapeva cosa stava avvenendo a Bosaso. Sul centro Scorpione si sono concentrate diverse inchieste, senza mai definire con chiarezza quale fosse il vero scopo di una base di Gladio in Sicilia. Secondo le deposizioni raccolte dai magistrati, l’unico rapporto che sarebbe stato prodotto dagli agenti di Stay Behind tra il 1987 e il 1990 (periodo di funzionamento del gruppo di Trapani) avrebbe riguardato proprio la Saman. Era proprio così? Alcuni documenti provenienti dall’archivio Gladio parlano di operazioni legate al traffico di armi e di esercitazioni con esplosivo e mute di sommozzatori nel giugno del 1989. Ovvero nei giorni del fallito attentato dell’Addaura, che tanto inquietò Giovanni Falcone. Forse solo suggestioni, forse coincidenze, peraltro rimaste racchiuse nei cassetti dei servizi segreti italiani, negando alla magistratura la possibilità di analizzare tutte le piste possibili. L’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin potrebbe dunque nascondere qualcosa che va al di là di ogni ipotesi immaginata fino ad oggi, traffici che hanno visto il coinvolgimento di apparati dello Stato, coperti per diciotto anni, grazie a silenzi e depistaggi.

Andrea Palladino, Luciano Scalettari

25 Marzo 2012

www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/25/lultimo-viaggio-ilaria-alpi-lombra-gladio... |

20/03/2019 12:51 20/03/2019 12:51 |

|

| | | Post: 3.542 | Registrato il: 21/11/2007

| Città: ROMA | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Master | | OFFLINE | |

|

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la pista che porta a Gladio e i messaggi in codice:“Ci sono presenze anomale in Somalia” Pochi fogli, sdruciti dagli anni e con tante parole e nomi anneriti. Documenti che saltano fuori da un archivio del SIOS Marina, il Servizio d’Intelligence della Marina Militare (oggi non esiste più). Un archivio di certo non ufficiale, custodito probabilmente da uomini che hanno fatto parte di Stay Behind, ossia l’organizzazione Gladio. Documenti rintracciati da chi scrive insieme ad Andrea Palladino, nel 2011, a 17 anni dall’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Nel 2012, l’inchiesta giornalistica scaturita da quei documenti fu pubblicata proprio dal fattoquotidiano.it. Che ne seguì? Alla Procura di Roma, dove risiede l’inchiesta sull’assassinio dei due giornalisti, nulla. Un seguito vi fu a Palermo, dove quei documenti furono acquisiti, e a Trapani, al processo sull’assassinio di Mauro Rostagno. I giudici, in quell’occasione, fecero anche diversi approfondimenti per avere riscontri sull’autenticità di quei fogli. E nella sentenza ne danno conto positivamente. Ora, quei vecchi messaggi risalenti al 1994 sono tornati all’attenzione: gli avvocati che si oppongono alla terza richiesta di archiviazione (sono tre: Carlo Palermo e Giovanni D’Amati per i parenti di Ilaria Alpi, Giulio Vasaturo per la FNSI, l’Ordine dei Giornalisti e il sindacato dei colleghi RAI), tra le diverse piste che chiedono di approfondire indicano anche quella dei messaggi Stay Behind/Gladio. Di che si tratta? Di messaggi in linguaggio militare, molto criptici e in gergo. Ma vi sono riferimenti eclatanti: si tratta di operazioni fatte in Somalia.

Alcuni dei documenti si riferiscono al marzo 1994. Si tratta di messaggi e ordini interni alla struttura Stay Behind, secondo il suo nome ufficiale (in sigla SB), stando ai quali risulta che l’ombra di Gladio si stende su vicende che nulla hanno a che vedere con i compiti per i quali l’organizzazione era stata creata, ossia un’azione di resistenza “dietro le linee” in caso di invasione dell’Italia da parte di forze del Patto di Varsavia. Non solo. La sua ombra si stende ben oltre il 10 aprile 1991, giorno in cui avrebbe dovuto cessare di esistere (Giulio Andreotti, pressato dalle inchieste di Felice Casson, allora magistrato inquirente alla procura di Venezia, ne rivela l’esistenza nel dicembre 1990). Alcuni di questi documenti, dicevamo, riguardano il Paese del Corno d’Africa, all’epoca della missione di pace Ibis, cioè fra il dicembre 1992 e il marzo 1994. Molti dei nomi citati nei documenti di Gladio sono in codice, oppure sono stati resi illeggibili da un tratto di pennarello nero. Altri invece sono individuabili: quello di Vicari, ad esempio, alias Vincenzo Li Causi, punta di diamante del servizio segreto militare e comandante del misterioso Centro Scorpione di Trapani di Gladio dal 1987 a tutto il 1990. Ma anche Jupiter, alias Giuseppe Cammisa, braccio destro di Francesco Cardella, il guru co-fondatore della Comunità Saman insieme a Mauro Rostagno. Un terzo nome di battaglia, Condor, sarebbe riferibile a Marco Mandolini, sottufficiale del Col Moschin e capo scorta del generale Loi in Somalia, ucciso anche lui in circostanze mai chiarite nel giugno 1995 su una scogliera della Versilia.

È uno, in particolare, il messaggio che stupisce. Un documento asciutto, di poche righe:“Causa presenze anomale in aree Bos/Lasko ordinasi ‘Jupiter’ rientro immediato base 1 Mog. Ordinasi spostamento tattico ‘Condor’ zona operativa ‘Bravo’ possibile intervento”. La data è del 14 marzo 1994. Dall’attenta lettura del documento si evince una serie di informazioni. Il dispaccio parte dal Comando Carabinieri del SIOS Alto Tirreno-La Spezia, cioè il servizio segreto della Marina militare, sciolto nel 1997 e confluito prima nel SISMI e poi nell’AISE, la nostra Intelligence per l’estero. È destinato a Balad, in Somalia, la città dove aveva sede il comando del nostro Contingente, durante la missione Ibis nel Paese africano. In sostanza, decodificando il messaggio, si dice che l’uomo col nome in codice “Jupiter” deve lasciare le aree di Bosaso/Las Koreh, due cittadine sulla costa nord-est della Somalia che si trovano a oltre 1500 km da Balad. Jupiter deve andarsene a causa di tali “presenze anomale” nella zona. Viene anche ordinato lo spostamento di un altro uomo, tale “Condor”, per un “possibile intervento” in un luogo non decifrabile, dato che viene indicato solo come “zona operativa ‘Bravo’”, presumibilmente un’area della capitale somala Mogadiscio. Poche righe che schiudono tanti interrogativi. Il dispaccio è classificato “segretissimo” e impartisce ordini che partono dal Comando di La Spezia. Il 14 marzo 1994, cioè esattamente il giorno dell’arrivo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nella città di Bosaso. Sono i due giornalisti le “presenze anomale in area”? L’uomo che ha fatto emergere questi documenti da qualche cassetto o cassaforte, appartenuto all’organizzazione Gladio, non ha dubbi:“Sì, il riferimento è ai due giornalisti“. Sappiamo che Ilaria e Miran avrebbero dovuto restare solo due giorni a Bosaso, per rientrare a Mogadiscio il 16 marzo. Perdono (o fanno perdere loro) l’aereo e vi rimangono fino al 20. Sappiamo che c’è in quei giorni un problema scottante da risolvere a Bosaso: il sequestro della nave Faarax Omar, della flotta Shifco. E sappiamo che Ilaria fa domande al Sultano su quella nave, chiede di salirvi a bordo, incalza il Sultano sui legami tra i traffici somali e l’Italia.

Perché tale Jupiter deve andarsene di corsa? E perché un altro agente dell’organizzazione viene messo in preallarme per un “possibile intervento”? Di che intervento si tratta? Insomma, cosa accadeva in quel luogo, sperduto ma strategico? È una domanda chiave che potrebbe spiegare l’agguato mortale di pochi giorni dopo. Il documento di Gladio racconta una storia tutta da approfondire: una struttura militare occulta si interessa alla presenza dei reporter. C’è preoccupazione per quello che potrebbero scoprire. Il gladiatore intervistato parla chiaro: i due giornalisti andavano fermati, perché “non venisse fuori quello che stavamo facendo laggiù”. Vediamo meglio chi è “Jupiter”. Secondo il “gladiatore” che abbiamo intervistato, si tratterebbe di Giuseppe Cammisa, il braccio destro di Francesco Cardella, co-fondatore della comunità Saman di Trapani con Rostagno. Ci sono conferme della presenza di tale Giuseppe Cammisa a Bosaso, il 14 marzo? Ci sono. In effetti si trovava là, o meglio a Gibuti, il giorno 14, ma in partenza per Bosaso. La prova viene da un fax inviato dallo stesso Cammisa (che tra l’altro si firma Jupiter), spedito il 15 marzo 1994 da Gibuti. Lo manda alla sede di Milano della Saman, e annuncia che il giorno successivo, il 16 marzo, si sposterà “a Bosaso e oltre” (così recita testualmente il fax). Cammisa era stato mandato in Somalia proprio da Francesco Cardella, accompagnato da un medico somalo, Omar Herzi. Il fax, insieme ad altri documenti relativi alla missione somala, è stato rinvenuto all’archivio della comunità Saman in via Plinio, a Milano. Cammisa, quindi, era sicuramente in quella zona. Tra i documenti rintracciati nel capoluogo lombardo c’è anche la fotocopia del suo passaporto, con il visto per Gibuti, la prenotazione del volo aereo dall’Italia (il 5 marzo 1994), la lettera di accreditamento per il viaggio fino a Bosaso con un aereo Unosom, lo stesso volo che da Gibuti proseguiva poi per Mogadiscio.

Il 16 marzo utilizza lo stesso volo che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin perdono. Naturalmente, tra le carte della Saman, c’è indicata anche la ragione di quel viaggio nel capoluogo del Puntland: ufficialmente, Cammisa e il medico Omar Herzi dovevano avviare un progetto di cooperazione per la creazione di un centro di salute (o piccolo ospedale) a Las Korey (un centinaio di km a nord di Bosaso), e fare una distribuzione di medicinali per la popolazione. Il problema è che non c’è traccia del progetto sanitario della Saman. Come conferma, in una nota del 10 novembre 1997, l’allora direttore del SISMI Gianfranco Battelli:“Nulla, invece, è noto circa l’impegno (della comunità Saman, ndr) nella costruzione di un ospedale o di altra struttura a Bosaso”. Più pesante è il giudizio della Procura di Torre Annunziata, che parla esplicitamente di “un filone che collega le attività della comunità Saman a un traffico d’armi dalla Sicilia alla Somalia, presumibilmente gestito e organizzato all’interno di strutture un tempo di pertinenza dell’amministrazione militare”. Anche un ex collaboratore di giustizia della ’ndrangheta, Francesco Fonti (ora deceduto), aveva rivelato, davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta Alpi-Hrovatin, la presenza di Cammisa in Somalia. In tempi non sospetti, quindi, ben prima che venissero alla luce nel 2011 i dispacci di Gladio. Fonti, all’epoca, racconta di un suo viaggio a Mogadiscio del gennaio 1993, realizzato allo scopo di organizzare spedizioni di rifiuti tossici. In quella occasione avrebbe incontrato in Somalia Giuseppe Cammisa e un tale Giuseppe Maviglia, un calabrese di Africo. Il Presidente della Commissione Carlo Taormina non ritenne di approfondire ulteriormente quella testimonianza.

Luciano Scalettari

20 marzo 2019

www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/20/ilaria-alpi-e-miran-hrovatin-la-pista-che-porta-a-gladio-e-i-messaggi-in-codice-ci-sono-presenze-anomale-in-somalia/5048787/?fbclid=IwAR1Vhihjf3GDhvWwnDrNs7et_3UnAs1j6hfM62koW-HQTukM0-8... [Modificato da wheaton80 20/03/2019 12:52] |

03/06/2019 18:23 03/06/2019 18:23 |

|

| | | Post: 3.640 | Registrato il: 21/11/2007

| Città: ROMA | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Master | | OFFLINE | |

|

I conti non tornano nella tragedia del Moby Prince Indietro tutta a 28 anni fa. Il Muro di Berlino è già per terra, l’Unione Sovietica traballa. Al Quirinale Francesco Cossiga. Giovanni Spadolini e Nilde Jotti guidano le Camere. Palazzo Chigi ospita per la terza volta Giulio Andreotti, che guida un dream team: Martelli, Scotti, De Michelis, Cirino Pomicino, Russo Jervolino. E poi ancora Rognoni, Bianco, Prandini, Maccanico... I cordoni della borsa del Tesoro sono saldamente tenuti da Guido Carli. Carlo Azeglio Ciampi è alla Banca d’Italia. Mercoledì 10 aprile 1991. Ore 22:25:20. Tutti stanno guardando altri due dream team: Juventus e Barcellona si scontrano allo stadio Campo Nou per la semifinale di andata della Coppa delle Coppe. Il gol di Casiraghi è stato cancellato da una doppietta di Stoichkov. Si mette male per le zebre in trasferta, ma finirà pure peggio.

In quel momento

In quel momento, Goicoechea segna la terza rete per il Barcellona superando Tacconi e sigillando la partita in favore dei padroni di casa. In quel momento, alle 22:03, il traghetto Moby Prince della NavArMa, in servizio di linea fra Livorno e Olbia, 65 membri dell’equipaggio e 76 passeggeri, 31 auto e camion, molla gli ormeggi e comincia a manovrare nella rada del porto di Livorno. Destinazione Olbia. Non vi arriverà mai. Il pilota di porto, Comandante Federico Sgherri, in quel momento ha il controllo della Moby Prince; abbandona la banchina Calata Carrara n. 55 e conduce la manovra di uscita. Alle 22:12 sfila davanti alla Vegliaia, la diga a protezione dell’imboccatura Sud, saluta via radio l’avvisatore marittimo e porta la nave verso il mare aperto. Terminato il suo compito, cede i comandi a Ugo Chessa, il comandante della Moby Prince, saluta tutto il personale in plancia e sale sulla pilotina in accosto al traghetto insieme al marinaio Renzo Cavallini, per rientrare a terra. Non lo sa, ma si è messo in salvo. Appena la pilotina si separa dalla nave, Sgherri accende la radio sul Canale 16 VHF, il canale internazionale di chiamata e soccorso in mare. Sente così la regolare chiamata della Moby Prince alla Capitaneria di Porto di Livorno:“Compamare Livorno, Compamare Livorno, Moby Prince, ore 22.14.33, ho doppiato la Vigliaia e sto uscendo in mare. Rotta vera 195”. Tutto regolare: è la solita rotta per Olbia. In quel momento, nel bacino del porto, tutto prosegue regolarmente: la Atlantic Horizon ormeggia e la Car Express entra in rada. L’unica nave a salpare a quell’ora è la Moby Prince. La nave successiva programmata per la partenza è il traghetto merci Adige, che verrà fermato prima di poter mollare gli ormeggi. In quel momento, la petroliera AGIP Abruzzo è ancorata alla fonda nella parte sud della rada di Livorno, a sole 2,7 miglia dalla Vigliaia. Trasporta 82.000 tonnellate di petrolio greggio di tipo “iranian light” proveniente dal terminal egiziano di Sidi Kerir. E’ lì da 24 ore aspettando il suo turno per scaricare i serbatoi.

Nel momento successivo

Nel momento successivo la Moby Prince entra in collisione con la AGIP Abruzzo sfondandone il serbatoio numero 7 contenente circa 2.700 tonnellate di petrolio. Ore 22:25:27: l’ufficiale radio della Moby Prince interrompe sul Canale 16:“Mayday Mayday Mayday, Moby Prince Moby Prince Moby Prince, Mayday Mayday Mayday, Moby Prince! Siamo in collisione, siamo entrati in collisione e prendiamo fuoco! Siamo entrati in collisione e prendiamo fuoco! Mayday Mayday Mayday, Moby Prince, siamo in collisione, ci serve aiuto!”. Gli idrocarburi del serbatoio 7 investono la prua del traghetto e si riversano in mare. L’iranian light è un petrolio leggerissimo e molto volatile:“praticamente benzina” lo definirà il comandante Superina. Le frazioni più leggere si mescolano subito all’aria. Le scintille prodotte dallo sfregamento delle lamiere innescano i vapori. Una palla di fuoco. Si incendia la sezione posteriore della AGIP Abruzzo e la Moby Prince si trasforma lentamente in un inferno di fuoco. Muoiono tutte le 140 persone a bordo del traghetto. Tutte tranne uno: il giovane mozzo Alessio Betrand di Napoli che, incolume, abbandonerà la nave in fiamme un’ora e mezzo dopo. Una tragedia che non è mai stata chiarita del tutto. Leggendo le testimonianze, gli atti processuali, la sentenza di primo grado del 1998, la sentenza d’appello del 1999 e la relazione finale della commissione parlamentare di inchiesta del 2018, i conti non tornano. Cosa è successo realmente nella rada di Livorno? Come è possibile che il comandante e l’equipaggio della Moby Prince non abbiano visto una petroliera lunga 268 metri, larga 50 e alta come un palazzo di cinque piani? Possibile che tutti quanti fossero incollati al televisore ed alle radioline per la partita? E c’era fitta nebbia, oppure no?

Nella nebbia

Nella sentenza della terza sezione del Tribunale di Firenze al Processo di Appello del 5 febbraio 1999, ovunque si parla di nebbia. Le deposizioni parlano di:“sfilazze di nebbia e fili di nebbia” (pagina 5), “il banco aveva la forma di una nuvola”, “sembrava fumo, tanto da far dubitare si trattasse di nebbia”, “certamente quella notte la nebbia era strana” (tutte a pagina 64), e così via. Ma leggendo ci si imbatte in una frase:“Sulla petroliera vi era un banco di nebbia che lasciava pienamente visibili le altre navi alla fonda”. Una strana nebbia, che lasciava fili in tutta la rada ma che aveva scelto di concentrarsi soltanto sulla petroliera. Romeo Ricci, avvisatore marittimo, di turno quella sera, invece dichiara:“In quel momento c’era una visibilità discreta. Da qui”, il suo punto di osservazione sulla torre all’imboccatura del Porto Mediceo all’uscita del Bacino Firenze, “riuscivo a vedere sia la AGIP Abruzzo che tutte le altre navi in rada”. Federico Sgherri, il pilota di porto che avvia la Moby Prince verso il suo ultimo viaggio, testimonia:“La visibilità delle navi alla fonda era normale e la Abruzzo, coi suoi fanali, era illuminata”. Massimo Bernace, marinaio dell’Accademia Navale di Livorno, monta la guardia sul molo dell’Accademia, proprio di fronte alla rada:“Ricordo di aver osservato la petroliera e sono certo che non vi era assolutamente nebbia”.

Anche i primi soccorritori, che escono in mare subito dopo la collisione, non notano nebbia. Cesare Gentile, capitano della Finanza:“C’era una chiarezza impressionante, mare calmissimo e senza nebbia”. Domenico Màttera, comandante del rimorchiatore Tito Neri VII:“All’uscita del porto la visibilità era buona, poi all’improvviso è scesa quasi a zero a causa di quello che, presumo, fosse fumo. Infatti, non era fresco come la nebbia. E la gola bruciava”. Nebbia o fumo? Il petrolio greggio, infatti, è una miscela di idrocarburi di varie dimensioni mescolata a poche altre sostanze. Quando viene innescato sprigiona un denso fumo nero prodotto dalle particelle che vengono vaporizzate dal calore dell’incendio senza bruciare completamente. La visibilità era impedita da fili di nebbia freddi e biancastri o da un fumo denso e nero che brucia la gola? E questo si è sviluppato dopo… oppure prima dell’impatto? La sentenza sembra risolvere il dilemma a modo suo:“La nebbia, quella sera, aveva aspetto simile al fumo”… “Lo confermano Melis, Cannavina, Termes, Olivieri, Rol”. Però, andando a rileggere le singole deposizioni, troviamo una realtà diversa. Paolo Termes, Ufficiale dell’Accademia Navale, depone invece:“Non ho mai avuto la sensazione che vi fosse nebbia”. Roger Olivieri, altro Ufficiale dell’Accademia:“Non ho assolutamente visto nebbia in mare quella sera”.

Nel cielo

L’assenza di nebbia viene confermata da Enzo Bertolini, Comandante del volo Alitalia Roma-Pisa AZ 1102, che segnala alla torre di controllo della città di destinazione la presenza sotto di lui, proprio nelle acque davanti a Livorno, di “un punto di fuoco molto considerevole e di altri intorno più piccoli”. Non è l’unico velivolo presente nella zona in quel momento. Il perito della Procura Ing. Salvatore Fabbricotti analizzerà il tracciato radar della stazione di Poggio Lecceta e scoprirà la presenza di un mezzo che procede a velocità elevata: 38 nodi. Un elicottero che sfiora le onde oppure un’imbarcazione veloce lanciata ad altissima velocità. Non si troverà mai traccia di questo mezzo. La teste Marcella Bini e la figlia Giulia Campi, alle 22:25 del 10 aprile 1991, scorgono bagliori in mare dalla finestra di casa loro. Dopo, vedono un elicottero volare sul tratto di mare nel quale è avvenuta la collisione per poi dirigersi verso nord. Anni dopo, quando infuriano le polemiche sui soccorsi e le autorità affermano che è stato impossibile far intervenire mezzi aerei, la Bini si presenta dal PM. In udienza, il 26 gennaio 1996, conferma la presenza dell’elicottero e spiega che questo la rassicura: non lancia l’allarme perché pensa che “i soccorsi sono già arrivati”.

Anche il teste Massimo Vernace, militare di guardia all’Accademia Navale, depone il 27 aprile 1993 di aver visto un elicottero intorno alle ore 23. Ulteriore conferma arriva dall’avvisatore marittimo Romeo Ricci: ne è certo perché la sua postazione sulla torre è molto leggera: quando passa un elicottero avverte forti vibrazioni, inconfondibili. Aeronautica militare, Marina e Vigili del fuoco negano che sia decollato un loro elicottero la sera dell’11 aprile. Viene anche spiegato che in ogni caso esistono tempi tecnici per la mobilitazione del personale, l’allestimento del velivolo e il viaggio: l’orario in cui viene visto il misterioso elicottero non è compatibile con queste procedure. La teste Bini indica nell’intervallo 22:40-22:45 il momento in cui vede l’elicottero e l’avvisatore marittimo è preciso nell’indicare l’ora in cui parte l’allarme: 22:31. L’elicottero misterioso sorvola la zona della tragedia tra i 9 e i 14 minuti successivi all’allarme via radio. Non è decollato dopo l’allarme, ma si trova già lì. Molti elementi fanno pensare a un elicottero militare con i trasponder spenti. A Camp Darby ci sono elicotteri, ma gli americani negano che esista un sistema radar. Per cui non hanno visto cosa è accaduto in rada e non possono seguire i loro velivoli. Se questo è il sistema di difesa antiaerea di una delle più grandi basi NATO…

In mare

Ma quella sera in rada a Livorno si trova anche la AGIP Napoli, petroliera gemella della AGIP Abruzzo. Sul nastro che registra il contatto radio fra Vito Cannavina, il Comandante della Napoli, e la Capitaneria di Porto di Livorno pochissimi minuti dopo l’impatto mortale, rimane inciso:“Evidentemente non avete ancora capito la gravità della situazione? Perché io ci sono a un miglio e mezzo e sto vedendo tutto quello che succede lì, eh? La nave è tutta a fuoco!”. Purtroppo l’incendio sulla Abruzzo copre la Moby Prince già in fiamme alla vista del Comandante della Napoli, ma questi comprende benissimo il dramma che si consuma sotto i suoi occhi a poco meno di 3 chilometri di distanza. Però la sentenza d’appello iscrive anche lui fra i sostenitori della nebbia. L’impatto della Moby Prince è avvenuto da tre minuti. Renato Superina, Comandante della AGIP Abruzzo, alle 22:30:10 chiede aiuto sul Canale 16 VHF. Risponde la Capitaneria di Porto di Viareggio. “Incendio a bordo! Incendio a bordo! Qui AGIP Abruzzo”; “Dove vi trovate voi che chiamate incendio a bordo? Qui Compamare Viareggio, cambio”; “In rada, in rada a Livorno. Livorno ci vede. Ci vede con gli occhi!”; “Ricevuto, cambio”; “Agip Abruzzo, incendio a bordo. Basta che uscite fuori e vedete le fiamme!”.

Ma c’è una prova che elimina definitivamente la nebbia, in senso letterale: la mostra il TG1 delle 20:00 del 13 aprile: l’inviato Mammoliti fa vedere un filmato registrato solo 5 minuti dopo l’impatto dagli armatori Nello e Antonio D’Alesio. Dalla terrazza della loro casa sul lungomare di Livorno filmano l’incendio ed il riflesso delle fiamme sul mare. Il servizio termina con:“Intanto una cosa è ben chiara: non c’era nebbia al momento dell’incidente”. Ma se non c’era nebbia, perché le indagini e poi la sentenza cercano la nebbia a tutti i costi? Un perito dichiara:“La nebbia serve a spiegare la collisione. Attorno alla nebbia ruota tutto, ma non regge assolutamente questa spiegazione. Poi, tutte le navi sono dotate di radar a bordo, e il Moby Prince ne aveva ben tre installati a bordo. Uno era certamente acceso e perfettamente funzionante”. Anche se i periti del PM arrivano a una conclusione curiosa:“C’era la nebbia e dalla plancia del traghetto non si seguiva il monitor del radar”. Ma, a parte il mozzo, i membri dell’equipaggio della Moby Prince non possono testimoniare: sono tutti morti.

A bordo

Se la colpa non è della nebbia, può essersi trattato di distrazione? Colpa del comandante Ugo Chessa, quindi, che in una rada affollatissima ha fatto uscire la Moby Prince senza dare neanche un’occhiata allo schermo del radar? Ma in plancia oltre a lui c’erano almeno il timoniere, il secondo e il terzo ufficiale, quest’ultimo addetto proprio al radar. Nelle udienze, tutti quelli che lo conoscono sostengono la serietà del comandante della Moby Prince. D’Ambrosio:“Ugo Chessa era universalmente riconosciuto come il miglior ufficiale della flotta Onorato”. Langella:“Era considerato il miglior comandante come serietà e severità”…“Era il più professionista. Il più serio. Il più severo. Il più preparato”. La prima sentenza trova il suo colpevole: il comandante. “Con verosimiglianza si può imputare al comandante del Moby Prince l’imprudenza della persona esperta, non l’inesperienza. Ma è stato certamente ingannato dalla forma del tutto inusuale in cui si presentava il fenomeno nebbioso che, come più volte è stato ricordato, interessava la petroliera ma lasciava discretamente visibile il resto della rada.

Questa circostanza può spiegare anche il mancato ricorso al radar, che con tutta probabilità era acceso e in funzione. Al radar si ricorreva principalmente in caso di nebbia. Ma quella sera la nebbia era difficilmente avvertibile”. Quindi i giudici dicono che Chessa era un esperto e per questo era imprudente e la nebbia c’era (e quindi si doveva ripiegare sul radar), ma questa si addensava proprio soltanto sulla petroliera e quindi non c’era bisogno di usarlo. Va notato che anche a quell’epoca tutti i radar non si limitavano a mostrare il traffico sullo schermo ma attivavano un assordante segnale di allarme se individuavano un ostacolo in possibile rotta di collisione. Comunque la Moby Prince è rimasta incenerita e poi è affondata prima di essere ripescata: non sapremo mai quali e quanti radar erano accesi, spenti o in avaria. Ma se vogliamo capirci qualcosa dobbiamo tornare a quella sera. E ripartire daccapo.

A Camp Darby

Lo facciamo partendo da una lettera intestata “Dipartimento della Difesa. Comando Traffico Militare, Terminal Battaglione Italia”, acquisita agli atti del processo. Vi si legge:“15 marzo 1991. A chi di competenza. Si notifica che le sottoindicate navi trasportano materiale di proprietà del governo degli Stati Uniti d’America destinato alla base USA-NATO di Camp Darby, Tombolo, Pisa. Le navi sono sotto il diretto controllo del Dipartimento di Difesa USA, militarizzate, pertanto esenti da qualsiasi tassa o visita di controllo a bordo. Cape Breton, USA; Efdim Junior, Grecia; Gallant II, Panama. Distinti saluti. Tutte e tre queste navi sono state usate per il trasporto di materiale bellico nella Prima Guerra del Golfo, dichiarata definitivamente conclusa solo 40 giorni prima. Il brogliaccio dell’avvisatore marittimo di Livorno fotografa la situazione nell’intera rada e conferma la presenza all’ancora delle tre navi Cape Breton, Efdim Junior e Gallant II. Ma, secondo lo stesso brogliaccio, in rada quella stessa sera si trovano altre quattro navi legate ai trasporti USA per la base di Camp Darby: la Cape Syros, Cape Flattery, Cape Farewell e Margaret Weix. L’inchiesta parlamentare conclusa nel 2018 scoprirà altre due navi: la Port de Lyon e la Esperus. Tutte navi militarizzate americane, tutte alla fonda davanti al porto di Livorno. Tutte lì quella stessa notte. Anzi, sempre quella notte, un testimone sostiene di avere visto almeno una di queste impegnata in operazioni di scarico protetta dalle tenebre, operazione vietata per evidenti motivi di sicurezza.

Il Capitano della Guardia di Finanza Cesare Gentile, nell’udienza del 15 maggio 1996, dichiara:“C’era una giornata chiarissima e ho constatato la posizione delle varie navi in rada: ho visto al nord una barca che imbarcava delle armi”. E poi ancora:“A nord c’era una nave grossa e illuminata che stava facendo il carico delle armi”. Camp Darby è una delle più grandi basi militari NATO in Italia, 8 milioni di metri quadrati, sorge alle porte di Livorno e non c’è quindi nulla di strano se navi militarizzate americane si trovano in rada a Livorno. Quello che invece è strano è che nessuno prima della testimonianza del Capitano della Finanza aveva mai messo agli atti che era in corso almeno una operazione di carico e scarico notturno di armi ed esplosivi. La base, infatti, è uno dei principali avamposti americani nel Mediterraneo ed è il principale deposito logistico del Southern European Task Force (SETAF). Per questo, armi ed esplosivi residuati della Prima Guerra del Golfo tornavano dall’Iraq e venivano scaricati proprio accanto alla rotta dei traghetti in entrata e in uscita dal porto. Il Capitano Gentile dichiara in udienza che tutto questo lo aveva riferito nel proprio rapporto protocollato proprio l’11 aprile 1991; ma che nessuno durante l’inchiesta lo ha mai interrogato o chiamato a deporre. Inoltre, Romeo Ricci, l’avvisatore marittimo in servizio in cima alla torre di avvistamento e quindi in una posizione perfetta per seguire il traffico nel mare antistante, dichiara di aver visto “una vampata, come un vulcano in eruzione, una cosa indescrivibile, nella posizione corrispondente più o meno all’AGIP Abruzzo e alla Cape Breton”.

Quindi almeno una delle navi militarizzate americane che stavano aspettando di scaricare (o, secondo alcuni testimoni, stavano scaricando in piena notte) carichi di esplosivi a Camp Darby era proprio accanto alla petroliera speronata dalla Moby Prince. Ma quella notte in rada non c’erano solo traghetti, petroliere e navi sotto controllo militare americano. Scorrendo l’elenco si trova anche la 21 Oktobar II. Apparentemente si tratta solo di un peschereccio, una nave frigorifero ammiraglia di una piccola flotta di pescherecci donati dalla cooperazione italiana alla Somalia per aiutarla nel commercio e nell’esportazione di pesce. Nulla di strano. In teoria, la 21 Oktobar II incrocia in acque somale pescando e raccogliendo il pesce dalle altre navi della sua flotta per poi stivarlo nei frigoriferi e portarlo a Gaeta, ma nel porto di Gaeta la nave si vede raramente. E cercando gli spostamenti del 21 Oktobar II nel registro dei Lloyds, risulta evidente che i porti toccati dalla nave somala non c’entrano molto con la pesca e col commercio di pesce: Libia, Libano, Irlanda, Iran. E spesso la 21 Oktobar II si ferma per mesi interi proprio nel porto di Livorno, accanto a Camp Darby. Ufficialmente per riparazioni.

A Mogadiscio

Ed ora lasciamo un attimo il porto di Livorno e facciamo un salto in avanti. Nel marzo del 1994, tre anni dopo, in piena guerra somala, la giornalista Ilaria Alpi intervista Abdullahi Moussa Bogor, detto il sultano di Bosaso, e viene a sapere che questi ha appena sequestrato una delle navi della flotta della 21 Oktobar II. Col suo operatore Miran Hrovatin va a curiosare nelle attività di questa flottiglia, sospettando un traffico di armi sotto il controllo dei servizi segreti occidentali. Vuole fare luce su quanto le ha riferito Bogor: sugli stretti rapporti intrattenuti da alcuni funzionari italiani con il governo di Siad Barre, verso la fine degli anni Ottanta. La giornalista riesce anche a salire a bordo di alcuni dei pescherecci della flottiglia, ormeggiati presso la banchina del porto di Bosaso. Sospetta che siano utilizzati per i traffici illeciti di rifiuti e di armi. Poche ore dopo, Ilaria avvisa la redazione del TG3 che ha trovato e filmato materiale eccezionale e torna con Miran a Mogadiscio per trasmettere il materiale raccolto e per continuare l’inchiesta, che però non porta a termine: entrambi vengono assassinati in un agguato il 20 marzo 1994. Non si trova traccia dei nastri video.

Dopo il duplice omicidio, la 21 Oktobar II entra a pieno titolo nelle inchieste della magistratura e della Commissione Parlamentare d‘Inchiesta sulla Cooperazione, ma pochi hanno notato che tre anni prima, quando era ufficialmente solo un innocuo e anonimo peschereccio dotato di ampie celle frigorifere, si trovava nel porto di Livorno proprio la notte della strage, ufficialmente solo per un’altra delle numerose riparazioni cui è stata sottoposta. Ma torniamo a quella notte e troviamo testimonianze che riferiscono di un’altra nave: una bettolina, che accusano di aver tagliato la rotta al Moby portando quest’ultimo a schiantarsi sulla petroliera. Si dice che la bettolina era uscita dal porto dopo aver fatto rifornimento di carburante. Strano, visto l’orario, e visto che le operazioni di rifornimento si effettuano, sempre per motivi di sicurezza, solo nelle ore diurne. Ancora più strano che alcuni identifichino nella bettolina proprio… la 21 Oktobar II. Che in teoria era ormeggiata a un molo non operativo in attesa di riparazioni. Però, altri testimoni sono certi di aver visto che quella sera il molo era vuoto. Lo strano peschereccio non ha passato agli ormeggi la notte del disastro. Perché mai una nave in attesa di riparazioni ha bisogno di fare rifornimento di carburante, perché lo fa di notte. e perché poi esce in mare?

09 aprile 2019

www.linkiesta.it/it/article/2019/04/09/moby-prince-anniversari... |

03/06/2019 18:29 03/06/2019 18:29 |

|

| | | Post: 3.641 | Registrato il: 21/11/2007

| Città: ROMA | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Master | | OFFLINE | |

|

Moby Prince, tutto quello che non torna sul 10 aprile 1991 Sono le 22:14 e la Moby Prince sfila davanti all’imboccatura del porto venendo registrata dall’avvisatore marittimo. Imbocca una rotta attraverso un cono di divieto di ancoraggio che si trova proprio davanti all’uscita del porto, per poi dirigersi verso la Sardegna. Deve stare attenta al gruppo di navi militarizzate americane e alle due petroliere AGIP Napoli e AGIP Abruzzo, ancorate più a sud, oltre il divieto di ormeggio. Dove si trovava esattamente la AGIP Abruzzo? La sentenza stabilisce che si trovava a 43°29,60’ Nord e 10°15,90’ Est. Ma questa è stata rilevata solo il 12 aprile dalla nave militare italiana Libra. Sì, proprio la stessa al centro del drammatico naufragio dell’11 ottobre 2013 in cui perirono 260 profughi nella zona di ricerca e soccorso (SAR) maltese. Ma quella è un’altra storia. Perché viene presa la posizione solo due giorni dopo? L’ingegnere di macchina Marco Pompilio fa mettere a verbale che subito dopo l’impatto ha avuto ordine di attivare il motore principale.

Il comandante gli ha chiesto se la nave era pronta a muovere, ed avendone ricevuto conferma ha ordinato motore avanti per dieci minuti, poi un fermo macchine e poi di nuovo un motore avanti. Quindi la AGIP Abruzzo si è spostata dopo l’impatto e non ha senso misurarne la posizione due giorni dopo. E perché quest’ultima posizione viene identificata nella sentenza come quella in cui si trovava la petroliera al momento dell’impatto? Ma la posizione della nave non è un mistero, la dice il Comandante Renato Superina al momento della collisione e viene registrata via radio. Sopra le sirene si sente distintamente la voce del comandante che scandisce:“45° a sud della Vigliaia. È la direzione esatta, fate presto, io sono impegnato”. Questa posizione sulla carta nautica corrisponde a 43°29'.8 Nord e 10°15'.3 Est. In questo caso la AGIP Abruzzo si trova per errore dentro il cono di divieto di ancoraggio all’uscita del porto. Un divieto motivato dalla presenza di cavi e tubi sottomarini che potevano essere danneggiati dalle ancore. La nave è lunga 276 metri, quindi va presa in considerazione anche l’orientazione. Il Comandante Superina trasmette per radio:“Stiamo suonando, abbiamo suonato, solo che abbiamo la prua a Sud, quindi difficilmente sentite”. Si riferisce alle sirene di allarme, che sono orientate verso prua perché progettate per avvisare le navi di fronte a sé di un rischio di collisione.

Se la petroliera è rivolta a Sud, queste sirene trasmettono l’allarme verso il mare aperto dalla parte opposta al porto. L’orientazione della petroliera è confermata sia dalle registrazioni metereologiche locali che dagli stessi testimoni. Ad esempio Giancarlo Faiella, Ufficiale della Capitaneria di Porto di Livorno e Comandante della CP 232 che prese a bordo l’unico sopravvissuto, ha dichiarato in Commissione che il banco di nebbia o di fumo “si spostava da mare verso terra grazie a un vento che soffiava da Sud Ovest”. Questo vento ha fatto ruotare la petroliera all’ancora fino a farle puntare la prua a Sud/Sud Ovest in direzione del vento stesso. È un fatto che la Moby Prince colpisce la Abruzzo sul lato destro. Con un angolo di collisione di circa 70° rispetto alla prua della petroliera. Quest’ultima, orientata dal vento proveniente dal quadrante Sud Ovest, si trova con la fiancata colpita in direzione Nord Ovest. Perciò al momento dell’urto la Moby Prince stava andando a tutta birra (18 nodi, come confermato dalle perizie) in direzione Est Sud Est. Quindi immediatamente prima del disastro aveva virato bruscamente a sinistra invertendo quasi completamente la rotta a tutta velocità. Perché la Moby Prince, invece di puntare su Olbia con rotta 195 (come dichiarato per radio dal comandante), stava andando nella direzione sbagliata? Si era trovata in rotta di collisione con qualche ostacolo e stava cercando di evitarlo virando ma centrando in pieno la petroliera, che avrebbe tranquillamente evitato se avesse mantenuto la rotta? O stava rientrando precipitosamente in porto per qualche motivo urgente? Si veda l’immagine che illustra la posizione della petroliera e l’angolo di collisione col traghetto. Si trova a pagina 17 della relazione della Commissione Parlamentare.

In inglese

In inglese